りょうの果てしなき日記

ブログではなく単なる個人の日記なので、S/N比が非常に悪いのはあしからずー。

ToDo:

2013-11-01

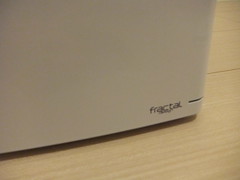

_ Fractal Design Node 304 Whiteが届いた

イベントでゲットしたNode 304 Whiteが届いた!突然のことだったので、中身の準備が出来てないので、とりあえずケースの写真だけ撮った。やっぱり白黒のコントラストがはっきりしててカッコいい。

前面に92mmの吸気ファンが2つと、背面に140mmの排気ファンが1つ付いている。ファンのカラーリングだけはBlackモデルと同一だったので、ここも逆だったらデザイン的にもっと良かったかも。

USBは3.0のヘッダピンタイプで、またUSB2.0のヘッダピンも用意されているので、古いM/Bでも安心して付けられる。マニュアルがサッパリしすぎていて、そんなことはどこにも書いて無かったりと、とんど情報が無い。パーツやケーブルの解説、接続例あたりは載せておいた方が初心者さんへの敷居が下がると思った。あまり分厚くなってもエコじゃないので、オンラインマニュアルでも十分なので。

背面の拡張スロットブラケットの上の方に、小さいスライドスイッチが付いていて、これがファンコンのスイッチになっている。3段階で切り替えられるらしい。

HDDブラケットは珍しい縦方向にぶら下げるタイプ。1つに2台付けられるので、最大6台搭載可能。やっぱりNAS的な使い方をしたいところ。

電源だけ用意できたら、熱対策で困っている今のホームサーバをこっちに移植してみようと思う。

2013-11-02

_ 珍々亭

久々に珍々亭の油そばを食べてきた。15人ぐらいの待ち行列ができてたよ。

今までいろいろなところの油そばを食べてきたけど、珍々亭のはシンプルで美味しい。特大がもうちょっと安かったらいいのになー。

2013-11-03

_ Debian 7.2をbtrfsのsubvolumeにインストールしてみた

Debian Installer+手作業だけでインストール出来た。パーティションをbtrfsで作った後に、shellでUbuntu風なsubvolumeを用意してマウントし直しと少々のファイル移動をして、残りを実行したぐらい。ちょっと余計なことしたんで、grub rescueが動いたりしちゃったけど、なんとか起動できた。

initramfsのスクリプトを見ると、btrfs device scanもしてるみたいなので、multiple devicesでもそのまま行けそうな気がする。今度やってみよう。

grub2をインストールするために、MBRと最初のパーティションとの間に2MBぐらいの空きスペースを準備しておかないといけないみたい。Debian Installerにパーティショニングを任せればそこまでやってくれるっぽい。

さて、新しいサーバは、ちょっと怖いけど、これで運用してみるかー。

2013-11-04

_ 小学校の同窓会(という名の単なる呑み会)に行ってきた

昨日から今朝まで呑んでたんだけど、2件目で悪酔いしたー。てゆーか単なる年かね。まぁ、そこそこ呑んだけど、大して呑んでないんだよなぁ(;_;)。復活するのにも時間掛かるし(T^T)。

今回のは30人ぐらい来てたかしら。自分のこと覚えててくれて褒められたから気分良かったー。

2013-11-05

_ 今クールのドラマ

ダンダリンとリーガルハイを見てる。

ダンダリンは、面倒なことを出来るだけ避ける保守的な人たちを、正義感だけで動かしていくってのが良いなとは思うんだけど、さして面白く無いとも言える。結論みたいなのを先見せして、回想シーン(?)っていうストーリーはちょっとずるいなー。続けて見たくなっちゃうもの。竹内結子だから見てるのはあるんだけど、視聴率ってまだまだ作品の評価を結構如実に表してるんだね。

一方、リーガルハイは続き物なんだけどナンバリング無し。むちゃくちゃなんで、そこは単純に面白い。でも、プレゼン能力ってこーゆーのを言うんだろうなぁと思う。もちろんコレも新垣結衣だから見てるんだけど。イイねぇ、黛先生。

2013-11-06

_ ウェンディーズ・バーガー・トリプル

ぐるなびタッチのキャンペーンとショッぷらっとのキャンペーンを駆使して、実質無料的な感じで食べてきたよ。

ぐるなびタッチのキャンペーンとショッぷらっとのキャンペーンを駆使して、実質無料的な感じで食べてきたよ。

ウェンディーズ・バーガー・トリプルコンボのフリースタイル10%offで\1,026ナリ。ポイントで支払うと、来月1,000P返ってくる。フリースタイルにするとくじが引けて、ウェンディーズ・バーガー無料券も当たっちゃった。

写真ではバーガーが小さく見えるけど、真ん中のドリンクがスーパーサイズなんだよ。完全回復してない腹にはヘビーすぎた(>_<)。

2013-11-07

_ 今更ながらDovecotに移行した

Courier-IMAPを使用してたんだけど、サーバ引っ越し準備としてDovecotに移行してみた。移行スクリプトを実行するのはいいんだけど、それ以外にも変えるところがそこそこあった。

メールアカウント管理をsaslauthdからDovecotに変えて、IMAPのINBOXにあるフォルダをDovecotではサブフォルダにして、Maildir内のCourier用ファイルを削除したくらいか。

REGZAくん用にPOPサーバも動かしてたんだけど、POPはもういいや。

2013-11-09

_ HP ProLiant MicroServer N54Lを設置

実家のサーバリプレース用に設置してきた。これからリモートでいろいろと設定していく。昔のCeleronマシンより低消費電力なんじゃないかなー。

2013-11-10

_ Fractal Design Node 304 Whiteを組み立てた

廃熱処理に困っていたA-ITX-200P300V2(右)で組んでいた自宅サーバを、Node 304(左)に移植することにした。サイズ的には高さ2倍あるので比較するとデカいなぁ。

廃熱処理に困っていたA-ITX-200P300V2(右)で組んでいた自宅サーバを、Node 304(左)に移植することにした。サイズ的には高さ2倍あるので比較するとデカいなぁ。

ちなみにA-ITX-200P300V2の中身は、AT3N7A-I、3.5"HDDx2、PT2、SFX電源。Node 304にSFX電源も付けられなくはないんだけど、宙に浮く感じでねじ2点止めになってしまうので、ちゃんとATX電源を用意した方が良いだろう。

ちなみにA-ITX-200P300V2の中身は、AT3N7A-I、3.5"HDDx2、PT2、SFX電源。Node 304にSFX電源も付けられなくはないんだけど、宙に浮く感じでねじ2点止めになってしまうので、ちゃんとATX電源を用意した方が良いだろう。

今回使用するのは同社のINTEGRA R2 500Wで、わがままを言ってケースに合わせてご提供頂いた(その節はありがとうございました>ご担当者様!!)。エントリクラスの電源だが、コストパフォーマンスが良いので、今回の目的にはピッタリの電源だと思う。

今回使用するのは同社のINTEGRA R2 500Wで、わがままを言ってケースに合わせてご提供頂いた(その節はありがとうございました>ご担当者様!!)。エントリクラスの電源だが、コストパフォーマンスが良いので、今回の目的にはピッタリの電源だと思う。

INTEGRA R2 500Wの内容物はこんな感じで、結束バンドが付いているあたりが気が利いていてステキ。

INTEGRA R2 500Wの内容物はこんな感じで、結束バンドが付いているあたりが気が利いていてステキ。

白いファンと上面の雪の結晶模様など、デザインはとても良い。見えない部分だけど、せっかくのFractal Designのケースに付けるなら、Fractal Designの電源を選んでみるのも良いだろう。ここら辺はこだわりだ。

白いファンと上面の雪の結晶模様など、デザインはとても良い。見えない部分だけど、せっかくのFractal Designのケースに付けるなら、Fractal Designの電源を選んでみるのも良いだろう。ここら辺はこだわりだ。

まずはHDDブラケットを外す。手巻き可能なねじで留まっているが、固いのでドライバが必須。

まずはHDDブラケットを外す。手巻き可能なねじで留まっているが、固いのでドライバが必須。

そもそもHDDブラケットの反対側が普通のねじなので、ドライバが必須なんだけどね。ここら辺がツールレス化されてると、高級感が出て良いんだけどなー。もったいない。

そもそもHDDブラケットの反対側が普通のねじなので、ドライバが必須なんだけどね。ここら辺がツールレス化されてると、高級感が出て良いんだけどなー。もったいない。

Node 304に電源を付けたところはこんな感じ。3点止めで、下面はケースに付いているゴムで支えられるのでとても安定している。

Node 304に電源を付けたところはこんな感じ。3点止めで、下面はケースに付いているゴムで支えられるのでとても安定している。

ケースの中に電源を止めるという不思議な設計なので、ケース背面まで電源ケーブルを延長できるようになっている。電源のスイッチは常時ONにしないといけないのは、仕方ないだろう。

ケースの中に電源を止めるという不思議な設計なので、ケース背面まで電源ケーブルを延長できるようになっている。電源のスイッチは常時ONにしないといけないのは、仕方ないだろう。

背面パネルを付けた後、M/Bを設置しようとしたらスペーサーが取り付けられていなかったので、自分で付けた。マニュアルには何も記述が無いので、初めての方には分かりづらいかな。もちろんスペーサーは添付されているので、そこはご安心。

背面パネルを付けた後、M/Bを設置しようとしたらスペーサーが取り付けられていなかったので、自分で付けた。マニュアルには何も記述が無いので、初めての方には分かりづらいかな。もちろんスペーサーは添付されているので、そこはご安心。

M/BとPT2を付けたところ。PT2ならプラグインタイプの電源でも問題ないけど、ロングタイプのビデオカードだとダメそう。このM/BにはUSB2.0、HD AUDIO、電源スイッチ、HDD LEDを繋ぐ。リセットは付いて無い。

M/BとPT2を付けたところ。PT2ならプラグインタイプの電源でも問題ないけど、ロングタイプのビデオカードだとダメそう。このM/BにはUSB2.0、HD AUDIO、電源スイッチ、HDD LEDを繋ぐ。リセットは付いて無い。

ファンを繋いでみた。前面の2つをケースのファンコンに、背面をM/Bに接続した。

ファンを繋いでみた。前面の2つをケースのファンコンに、背面をM/Bに接続した。

このM/Bは相変わらずHD AUDIOケーブルがPT2に干渉するのだが、このケースでもギリギリ繋げられた。

このM/Bは相変わらずHD AUDIOケーブルがPT2に干渉するのだが、このケースでもギリギリ繋げられた。

3.5"HDDは今のところ2台なので、真ん中と左側のブラケットに付けて設置した。写真を撮るの忘れちゃったみたい。ゴメンちゃい。

完成時の前面はこんな感じ。右サイドにオーディオ、USB、電源スイッチが付いている。前面の2つのファンが上部から空気を取り込んでいる。

完成時の前面はこんな感じ。右サイドにオーディオ、USB、電源スイッチが付いている。前面の2つのファンが上部から空気を取り込んでいる。

完成時の背面はこんな感じ。140mmのファンがちょろっと見えるのがステキ。フィンはもちろん白。

完成時の背面はこんな感じ。140mmのファンがちょろっと見えるのがステキ。フィンはもちろん白。

ケースをNode 304に変えて、空間が空いたのと、ケースファンが3つ、大きい電源ファンが付いたので、廃熱効果は高くなっているはず。温度データは取っているので、ここら辺は後日レポートする。

2013-11-11

_ 結婚記念日

国分寺の旬ってお店で、お食事会をしてきた。なんか今週は4夜連続呑みになっちゃったのでセーブしつつ呑んできた。全体的に上品でとても美味しかった(^_^)。

2013-11-12

_ もかぷー定例会

最近開催されてなく久々な感じがするが、定例会を開催した。以前から行ってみたかった鳥貴族に無事入れた。ちょっと味が濃いめだけど、ボリュームとおいしさと安さで大満足。

2013-11-13

_ 新人オリエンテーション

という名の呑み会な気もするけど、ちゃんと説明を受けてきた。そう、CEDEC運営委員をやることになったのだ。もうおっさんなんだけど新人なのである。あはは。

そして、基本的に割り勘なので、お小遣いがかなり減っていく予感。これは辛~い。頑張ろう。

2013-11-14

_ CEDEC運営委員会へ初参加

これから1年間のことを確認して、なかなか大変そうだなとは思ったが、皆さん積極的に活動されていて、よくある会議体とは比較にならないほど活発な印象を持った。これはやりがいありそうかな。

また、そうそうたるメンバーの中に入れるようになったこともスゴいと思う。これで満足しちゃダメなんだが。

そしてこの後今週4夜目の飲み会へ行く。

2013-11-15

_ 設定を間違えた

ルーティング情報の設定を間違えたら実家サーバに繋がらなくなっちゃった。って、この日記が置いてあるサーバなんだけどね。しばらく繋がらなくてゴメンちゃい。

リモートでネットワーク系をいじる時は、しばらくするとrollbackするようにしておかないとダメだなー、とトラブルたびにいつも思う。やってないんだけど。でも、btrfsのスナップショットを使うと、ここら辺が簡単に実現できそうね。

2013-11-16

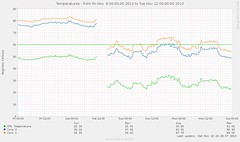

_ Fractal Design Node 304で冷却効果てきめん!

A-ITX-200P300V2からFractal Design Node 304にケースを変えたら、冷却効果が想像以上にあった。ケースの選択は重要だなぁと痛感した。

まず、CPUの方が、Core温度とCPU温度に開きが有って、グラフ自体が正しいかはよく分からないんだけど、全体的に15℃くらい下がった。

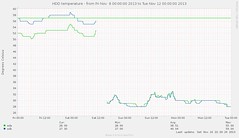

HDDの方は、A-ITX-200P300V2の下段に置いた方が58℃くらいあって活動限界近いのだが、両方とも30℃ぐらいまで下がった。夏場は67℃までいっちゃって、完全に活動限界を超えていて心配だったんだけど、これなら夏も問題なく越えられそう。

2013-11-18

_ かにツアー2日目

寺泊のお魚市場に行ったけど、あいにくの雨天だったので、昼食は食堂で済ませた。一番右端に位置する大三庄にしてみた。頼んだのはかにラーメンで、かにのデカさには圧巻。足がもげているやつなので、250円くらいかなー。ラーメンの味は置いといて、かにはホテルのやつよりやっぱり美味しかった。

2013-11-20

_ ちりんちりんあいす

前田冷菓さんのちりんちりんあいすをいただいたので、最近食べている。長崎名物なんだって。コーン10個とシャーベット的なアイスが入っててそこそこのボリューム。あとへらが入っていて、これで削って盛りつけるみたい。写真では薔薇みたいに綺麗に盛れてるんだけど、なかなかこうはいかないなー。これは難しい。

味はゆうこう味ってやつで、ほんのり柑橘系のさっぱりした味。夏だったらもっと良かったのにな~。

2013-11-21

_ Winamp終了宣言

え゛ー。最近静かだと思ってたら、残念なお知らせ。安定しているのでバージョンアップはそれほど必要ないんだけど、セキュリティfixみたいなのは嬉しかったので続けて欲しかったなぁ。オープンソースになったりしないかなー。

2013-11-22

_ Win8.1の回復パーティションが2つになった

新しいPCが来たのでセットアップしてて、UEFI+GPT環境のWin8をWin8.1にアップグレードしたら、Cドライブの後ろに新たに回復パーティションが作られてしまって、Cドライブのリサイズが出来ない状態になってしまった。

この現象は2chかどこかで知ってはいたんだけど、実際に起きてしまった。設計ミスだよなー、これ。

Win8では300MBの回復パーティションが作られるんだけど、Win8.1では363MBで入りきらないから新しく作られる、というオチみたい。

Win8の段階でパーティションをリサイズしておくとうまくいく場合と、うまくいかない場合でもリサイズさえしておけば、WinREを元の回復パーティションに戻してやることは可能そうなので、来週やってみるかー。めんどい。

2013-11-25

_ Win8.1の回復パーティションを1つに出来た

Win8インストール時にインストーラでパーティションだけ作って、回復パーティションとEFIシステムだけ残してあとのパーティションはいったん削除する。

GPartedとかのパーティショニングツールで、なんとかして回復パーティションを、例えば400MBぐらいに増やす。

それからもう一度Win8のインストールを始めて、その際に回復パーティションとEFIシステムは念のためフォーマットしてみた。

その後、ストアからWin8.1にアップグレードしたら無事1つの回復パーティションのままインストール完了。

EFIシステムとMSR領域が邪魔して回復パーティションのリサイズが出来ないみたいだなー。

2013-11-26

_ 旧PCからの移行作業

ファイルを転送するのに、ホームグループとやらを使ってみたら、ドキュメントフォルダとかしか共有出来ないっぽくて、これはちょっと不便。

次にリモートデスクトップで必要なファイルをコピペしてたんだけど、一度に1つのコピペしか実行できないのと、特定のファイルで止まってしまう現象が出たので、ある程度コピーしたところでこれも止めた。そもそも転送速度が遅い。

結局は普通にファイル共有してコピーした。たぶんSMB3.0が使われたんだと思うけど、これが一番安定してて速かった。余計なことしなきゃよかったー(^^;;;

2013-11-28

_ Raspberry Piを使ってみた

触る機会があったので使ってみたところ、シャットダウンボタンと起動中のLEDは欲しくなるねぇ。それかramfsで起動させるのが良いんだろうなぁ。

2013-11-29

_ Raspberry Piを無線LAN化

BuffaloのWLI-UC-GNM2Tを付けた。Raspberry PiにUSB機器を付けて、電圧で苦労している記事をたまに見かけるが、WLI-UC-GNM2Tは安定しているみたい。今度USBのワットチェッカーを借りて調べてみよっと。

2013-11-30

_ 井の頭自然文化園に行ってきた

井の頭公園の動物園に行ってきた。ちょー久々。ゾウのはな子さんも健在だった。

ちょっと寂れてるんじゃないかと心配してたけど、想像以上の来園者数だった。混み合ってもいないので、たぬ吉さんがもうちょっと大きくなったら年間パス買ってもいいかもなー。

_ たぬき [美味しかったー]